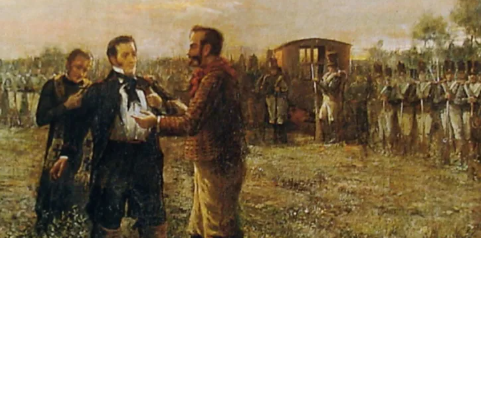

Manuel Dorrego fue un hombre que desbordaba a su época. No por estridencia, sino por autenticidad. En un país donde muchos cambiaban de postura según soplara el viento, él eligió mantenerse firme, aun cuando esa firmeza le costara la vida. Y hoy se cumplen 197 años de aquel fusilamiento que intentó silenciarlo.

Como militar, era una mezcla de intuición y coraje. En Tucumán, al mando de la Infantería de Reserva, peleó con una energía que desconcertó al enemigo y encendió a su tropa. Díaz Vélez lo retrató con una frase de hierro: “Su resuelta bravura ha admirado a nuestras tropas y aterrado al enemigo.”

Pero lo que realmente volvió peligroso a Dorrego no fue su sable, sino sus ideas. Su defensa del pueblo llano, su obsesión por la justicia social, su rechazo a los privilegios irritaron a más de uno.

Y Lavalle, enceguecido por la muerte de su propio hermano en campaña, no se la perdonó. Ese rencor personal se mezcló con la política y se volvió sentencia: un juicio inexistente, una orden precipitada y un disparo que pretendió clausurar un conflicto.

Lo mataron para borrar su voz.

No entendieron que su muerte lo multiplicaba.

Hoy, al recordar su fusilamiento, no evocamos a un mártir de estampa sino a un hombre entero, incapaz de vender su conciencia, incapaz de pedir perdón por lo que creía justo.

Lo ejecutaron en 1828.

Pero su ejemplo —incómodo, vibrante, necesario— sigue vivo.